Von Jan Rolletschek

Heute ist der 160. Geburtstag von Hedwig Lachmann (1865-1918), Dichterin, Anarchistin, Antimilitaristin, Jüdin und eine der gefragtesten Übersetzerinnen ihrer Zeit. Sie ist zu Unrecht beinahe vergessen und bekannt vor allem als zweite Ehefrau des Anarchisten Gustav Landauer.

Hedwig wurde am 29. August 1865 in Stolp (Pommern) als erstes von sechs Kindern in ein religiöses Elternhaus geboren. 1873 zog sie mit ihrer Familie – ihr Vater Isaak hatte eine Stelle als Kantor angenommen – nach Hürben (Schwaben, seit 1902 OT von Krumbach). Bereits mit 15 Jahren legte Hedwig ihr Examen als Sprachlehrerin ab. Bald arbeitete sie im Ausland als Hauslehrerin bei begüterten Familien. Neben Englisch und Französisch lernte sie so auch noch Ungarisch und veröffentlichte Nachdichtungen ungarischer Lyrik.

1889 zog Hedwig Lachmann nach Berlin, wo sie sich im Dehmel-Kreis bewegte. Bei einer Lesung Richard Dehmels am 28.2.1899 begegnete sie Gustav Landauer, der in einer Lebenskrise steckte, seine zweite längere Haft zu gewärtigen hatte und sich wie ein Ertrinkender an sie klammerte. Mit ihm würde Hedwig bald eine bis zu ihrem Tod währende Lebens- und Arbeitsgemeinschaft verbinden.

1901 zog das Paar nach London, wo sie u. a. mit Max Nettlau, Peter Kropotkin, Rudolf Rocker und Fernando Tarrida del Mármol Umgang hatten. Letzterer sprudelte von den großen Metallarbeiterstreiks 1902 in Barcelona über, was Landauer, der von der deutschen Bewegung ernüchtert war, neue Hoffnung schöpfen ließ.

Als Hedwig ihr erstes Kind erwartete zogen sie im Juni 1902 nach Hermsdorf bei Berlin, wo Freund Mühsam sich schon nach einer gut angebundenen Wohnung mit zwei Arbeitszimmern umgesehen hatte. 1902 erschien nicht nur Tochter Gudula, sondern mit „Im Bilde“ auch ihr erster Band mit eigenen Gedichten.

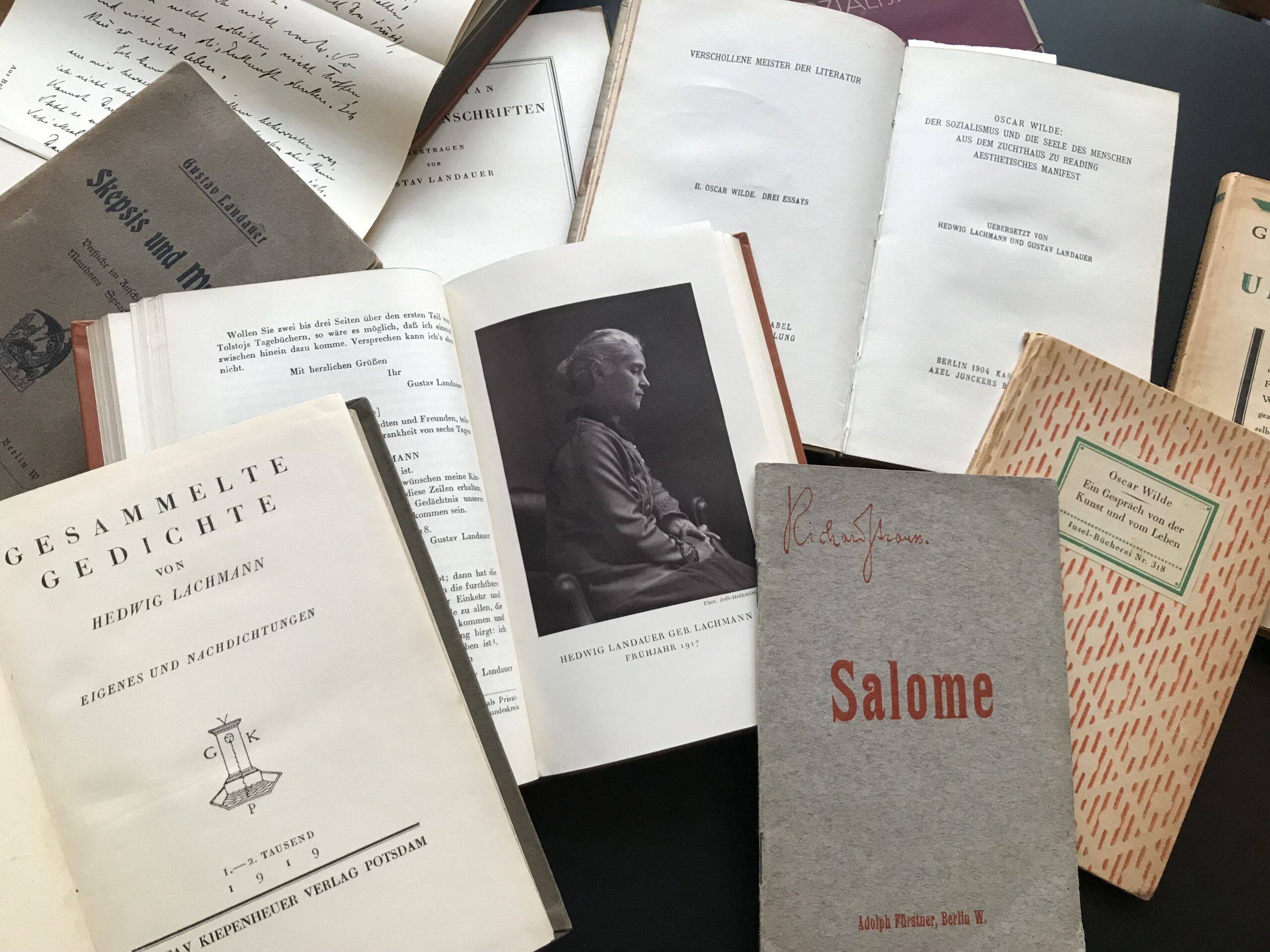

Hedwig Lachmann übersetzte u. a.: H. Balzac, Th. Carlyle, B. Franklin und E. A. Poe, sowie zusammen mit Gustav Landauer: R. Tagore, O. Wilde und Th. Malory, wobei Landauer im Fall der dreibändigen Artus-Sage von Malory ungenannt blieb. Der Name Lachmann versprach höhere Tantiemen. Ihre Übertragung der Salome von O. Wilde hatte Richard Strauss als einzige für gut befunden und 1905 dem Libretto seiner Opernfassung zugrunde gelegt.

Als 1914 der Krieg ausbrach, bedeutete dies auch den Bruch mit vielen Freunden, allen voran mit Richard Dehmel. Dem Leipziger Anarchisten Hugo Warnstedt schrieb Gustav Landauer seinerzeit: „Ja, sie sind fast alle umgefallen, die Dichter und Denker! Dehmel fast am schlimmsten von allen; er dichtet voller Ungerechtigkeit gegen die fremden Nationen und voller Überhebung; und was das Schlimmste ist: selbst wenn man sich auf seinen verrohten Standpunkt stellt, ist das Zeug schlechte, gequälte Dichterei. Er ist übrigens, obwohl über fünfzig Jahre und obwohl er nie gedient hat, als Freiwilliger mitgegangen, war schon beim Abmarsch Unteroffizier und liegt im Schützengraben.“

Nach dem Tod ihrer Mutter Wilhelmine Lachmann zog die Familie in die Wohnung nach Krumbach. Die Versorgungslage auf dem Land war besser. Nur Gudula blieb in Berlin. Im Februar 1918 erkrankte Hedwig an einer Lungenentzündung; sechs Tage und Nächte wachte Landauer an ihrem Bett, bis sie in der Nacht auf den 21. Februar verstarb.

Von dem Verlust tief getroffen, war Landauer längere Zeit außer Stande zu arbeiten und wie gelähmt. Noch Monate später, kränklich und durch die Post-Zensur gehindert, heißt es an eine Freundin Hedwigs gewandt, von der er Mitteilungen und Briefe zu erhalten hofft, „dass von regelmäßiger Arbeitsmöglichkeit noch gar keine Rede ist; ein Entscheidendes in mir will auch nicht: was ich schrieb, war alles zu Hedwig gesagt.“

Gustav Landauer trug sich mit Plänen einer Biografie, die aufgrund seiner Ermordung, kaum mehr als ein Jahr nach Hedwigs Tod, nicht zustande kam. Doch gab er noch einen Band „Gesammelte Gedichte“ heraus, der 1919 erschien und online bei archive.org zu finden ist. Daraus noch einige Proben.

_____

ZWIEGESPRÄCH

Ich schleudre einen Pfeil dir ins Gewissen:

Was tatest du mit deiner jungen Sucht?

War sie dir Saatkorn, brachte sie dir Frucht,

Liessest du nicht die weise Kraft vermissen,

Die sich bedenkt und wägt, eh sie sich bindet?

O schwaches Herz, das seinen Lohn nicht findet!“

„Von meinem Tun geb ich dir Rechenschaft:

Ich prüfte nicht, ich hatte keine Wahl.

Nach Lohn nicht trachtend, sicher meiner Kraft,

Folgt’ ich dem Rufe, den mein Herz befahl.

Uneingedenk der Dornen und der Fährden,

Gewillt, ein strenges Schicksal stark zu tragen,

Wollt ich kein andres Glück noch Ziel auf Erden,

Als meinem tiefsten Wahne nachzujagen.

Oft stockt mein Fuss. Und die Gewitter starren

Mir in den Weg, dass ich ihn schon verlor.

Doch immer wieder reisst es mich empor,

Ein trotz’ger Wille treibt mich zu beharren,

Und eine klare Sicherheit entwirrt

Dann meinen Sinn: Ich habe nicht geirrt!“

[Fährden = Gefahren]

SCHRECKBILD

Noch gestern klang ein Wort von Mund zu Mund –

Menschheit – beseeltes Bündnis aller Zonen!

Im Fluge kreisend um das Erdenrund,

Umfing die hingegebne Brust Millionen.

Menschheit! Du Urmacht gleich der Ewigkeit,

Von der von jeher Tausende entbrannten,

Zu frommem Dienst und Opfertod bereit,

Für die verbluteten die Gottgesandten –

Zernagte dir ein Dämon das Gebein,

Bis aufgerissen deine Weichen klafften,

Frass in dein Lebensmark ein Frost sich ein,

Dass du zerfällst in wirre Völkerschaften?

Oder verfluchtest du den eignen Schoss

Und lässest deine Brut elend verkümmern,

Gibst ihr mit eigner Hand den Todesstoss,

Dass sie verende unter Schutt und Trümmern?

Aus grauer Vorzeit schwelt es in den Tag

Von Moderdunst und blutgefärbten Nebeln;

Die Bruderstämme holen aus zum Schlag,

Einander zu vernichten und zu knebeln.

Die Welt einäschernd, wie wenn Berge spein,

Wogt Untergang in allen Himmelsstrichen,

Und wie versteinert starrst du – Menschheit – drein,

Gleich einer Larve, draus der Geist entwichen.

[Larve = Maske]

MARCIA FUNEBRE

Begrabt die Männer, dass nicht das Getöse

Des Schlachtgemenges länger sie umschallt,

Und dass vom Todeskrampf, der sie umkrallt,

Die Erde ihre starren Glieder löse.

O traure, traure, Herz, an den Gebeinen

Der Mannheit, die dem rohen Schwert erlag,

Zehntausend starben dir an einem Tag,

Beweine sie, als weintest du um einen!

Auf fahlen Äckern stockt in breiten Spuren

Das frisch vergossene, noch warme Blut;

Vergeudet, wie ein allzufrühes Gut,

Verwest die Frucht der Mütter auf den Fluren.

Mit Dunkel überziehend ihre Namen,

Sprengt über sie der erzbeschlagne Tross,

Dicht Mann bei Mann, erlöschen Stamm und Spross,

Und auf verheertem Grund zerfällt ihr Samen.

Begrabt die Männer, dass nicht das Getöse

Des Schlachtgemenges länger sie umschallt,

Und dass vom Todeskrampf, der sie umkrallt,

Die Erde ihre starren Glieder löse.

MIT DEN BESIEGTEN

Preist Ihr den Heldenlauf der Sieger, schmückt

Sie mit dem Ruhmeskranz, Euch dran zu weiden –

Ich will indessen, in den Staub gebückt,

Erniedrigung mit den Besiegten leiden.

Geringstes Volk! verpönt, geschmäht, verheert

Und bis zur Knechtschaft in die Knie gezwungen –

Du bist vor jedem stolzeren mir wert,

Als wär’ mit dir ich einem Stamm entsprungen!

Heiss brennt mich Scham, wenn das Triumphgebraus

Dem Feinde Fall und Untergang verkündet,

Wenn über der Zerstörung tost Applaus

Und wilder noch die Machtgier sich entzündet.

Weit lieber doch besiegt sein, als verführt

Von eitlem Glanz – und wenn auch am Verschmachten,

Und ob man gleich den Fuss im Nacken spürt –

Den Sieger und das Siegerglück verachten!

Alle Gedichte aus:

Hedwig Lachmann, Gesammelte Gedichte. Eigenes und Nachdichtungen. Potsdam: Gustav Kiepenheuer Verlag 1919.